近期,材料学院陈大伟副教授与湖南大学王双印教授课题组合作,在电催化碳氮偶联领域取得重要进展,相关系列成果先后发表在Angew. Chem. Int. Ed. J. Am. Chem. Soc.; Nano-Micro Let.; Catal等期刊。新能源电力耦合的电催化技术催化硝酸根与CO2碳氮偶联,可以避开合成氨这一中间步骤,实现C-N键绿色可控构筑与尿素分子的直接合成。不仅简化了合成路径,还实现了硝酸盐污染物的资源化利用,为能源、农业、医药和精细化工合成提供了重要化学品。

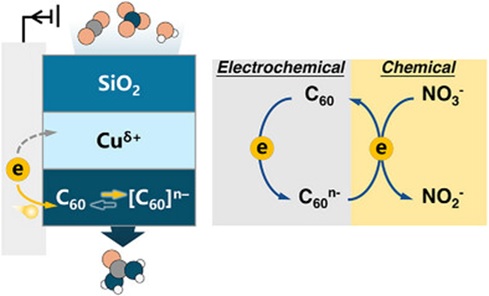

高效稳定的催化剂活性中心对促进电催化尿素合成至关重要。团队提出通过电化学步骤与化学步骤的耦合,利用富勒烯(C60)作为电化学还原过程中的氧化还原活性电子介质,有效抑制了带正电铜位点(Cuδ+)的不可逆还原失活。具有电子接收能力的富勒烯形成离子(C60n–),与硝酸根离子发生自发化学氧化还原反应,生成亚硝酸根离子并再生中性C60(C60n–+ NO3–→ C60+ NO2–)。该循环机制在优化整体反应路径的同时实现了电子传递闭环。尿素产率显著提升至385.9 mmol h−1g−1,并展现出长期稳定性。本成果以题为“Closing Electron Transfer Loop to Boost Electrocatalytic Urea Synthesis”发表在国际顶级期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》上,材料学院陈大伟副教授为共同通讯作者。

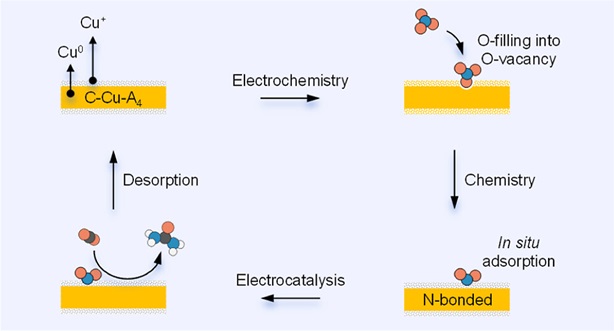

团队通过新型电化学-化学循环策略,非晶态氧化铜包覆的晶态铜纳米线可实现0.89 mol h–1g–1的破纪录尿素产率。机理研究揭示了三步催化循环:电还原生成零价铜和氧空位;氧空位通过氧原子插入介导硝酸盐活化,自发产生氮键合亚硝酸盐(*NO2)同时将Cu0氧化为催化活性位点Cu+;Cu+催化*NO2与CO2间的碳氮偶联生成尿素。该路径规避了传统速率限制步骤的硝酸盐还原过程,将尿素合成的电子转移需求从16e–降至12e–。值得注意的是,直接使用亚硝酸盐无法生成Cu+或氮键合中间体,反而形成氧键合物种并显著降低碳氮偶联活性,这一发现颠覆了传统认知。本成果以题为“Achieving Record-Breaking Urea Synthesis on Crystalline−Amorphous Hybrid via Electrochemical-Chemical ”发表在国际顶级期刊《J. Am. Chem. Soc.》上,材料学院陈大伟副教授为共同一作。

二维材料凭借其独特的超薄结构、可调控的物理化学特性以及作为原子级修饰平台的显著优势,在电催化领域展现出巨大潜力。团队综述了通过杂原子掺杂、缺陷工程及表面分子功能化策略对二维电催化剂(氧化物、硫化物、金属有机框架、MXene等)进行表面改性,以提升催化剂导电性、降低反应能垒并增强循环稳定性,系统总结了面向氮气/氮氧化物与二氧化碳碳氮偶联合成的表面改性二维电催化剂(单原子位点、双位点协同效应等),结合密度泛函理论计算解析催化作用本质,揭示了催化剂表面动态演化对反应路径的优化机制,为设计自适应催化材料指明新方向,并对该领域面临的挑战与发展前景进行了展望。本成果以题为“Surface-functionalized Two-dimensional Materials towards Electrocatalytic C−N Coupling Reaction for Urea ”发表在Springer Nature旗下新刊《Catal》上,材料学院陈大伟副教授为共同通讯作者。

以上研究得到了国家自然科学基金、全国博士后面上基金、山东省自然科学基金、湖南省自然科学基金的资助。