在常规电解液中引入功能性成分(尤其是胺类和磷酸酯类共溶剂),能够有效激活镁金属负极与高压正极的性能,充分释放镁金属电池的潜力。对这些成分作用机理的清晰理解对商业化电解液设计至关重要,但目前尚未形成广泛共识。我校材料科学与工程学院张忠华副教授、李桂村教授联合高分子学院王庆富教授、中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊研究员,结合课题组近期相关实验进展(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202415540;Energy Environ. Sci. 2024, 17, 630;Energy Environ. Sci. 2023, 16, 1111)对此类功能性成分的作用机理做了深入讨论并提出了独特见解,相关观点内容以“Critical Ingredients Revitalize Magnesium-Metal Batteries: Rationality and Challenges”为题,以青岛科技大学为第一通讯单位发表在国际顶级学术期刊《Adv. Mater.》(IF=27.4)。

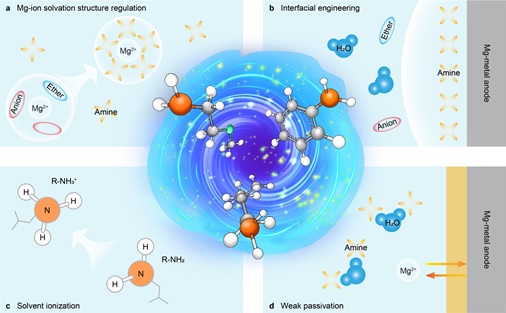

图胺类共溶剂的功能机理模型:(a)竞争配位模型;(b)界面吸附模型;(c)胺电离模型;(d)弱钝化界面形成模型。

本观点论文分析讨论了胺、磷酸酯等溶剂在镁离子溶剂化结构调控、界面演化及其对镁金属沉积/溶解动力学等方面的功能机制。除了主流的配位作用,该工作特别强调电解液化学与弱钝化界面特性之间的紧密关联,这为理解分子间电离/缔合过程及独特界面形成机制提供了新见解。现有认知与提出的展望有望推动可充电多价金属电池领域实现新的突破。论文第一作者为张金磊(硕士研究生)和张忠华副教授。

本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、山东泰山学者项目、青岛新能源山东实验室开放项目的资助。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202417652