近期,材料学院陈大伟副教授与湖南大学王双印教授课题组合作,在电催化碳氮偶联领域取得重要进展,相关成果先后发表在Nat. Commun.2024, 15, 8858; Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63(49), e202410938等国际TOP期刊上。新能源电力耦合的电催化技术催化N2(或硝酸根)与CO2共同还原与碳氮偶联,可以避开合成氨这一中间步骤,实现C-N键绿色可控构筑与尿素分子的直接合成。该方法不仅简化了合成路径,还实现了CO₂和硝酸盐污染物的资源化利用,为能源、农业、医药和精细化工合成提供了重要化学品。如同位素标记尿素及其衍生物可作为放射性示踪剂与靶向剂,应用于生物成像、疾病诊断(幽门螺杆菌)、癌症治疗(前列腺癌)与药物合成(巴比妥类)等领域。

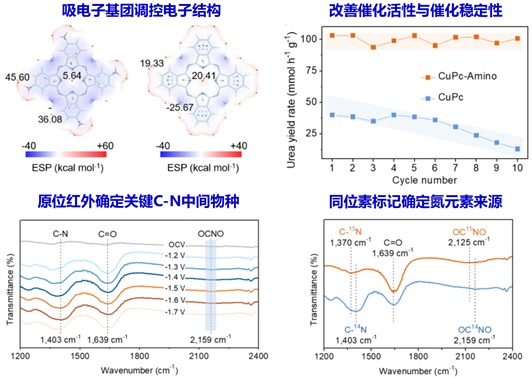

高效稳定的电催化剂的设计对于促进电催化尿素合成的发展至关重要。铜酞菁(CuPc)因其精确且可调节的活性构型而被用作尿素合成的模型催化剂。通过氨基取代(CuPc-Amino)优化电子结构可以增强分子内Cu-N配位,并且有效抑制电化学诱导的脱金属,这是其优异性能的根源。与CuPc相比,CuPc-Amino具有较高的产率和出色的催化耐久性。同位素标记原位电化学光谱测量也揭示反应机制并验证C-N耦合过程。这项工作为合理设计尿素合成分子电催化剂提出了独特的方案。本成果以题为“Ligand Engineering towards Electrocatalytic Urea Synthesis on A Molecular Catalyst”发表在国际顶级期刊《Nature Communication》上,材料学院陈大伟副教授为共同通讯作者。

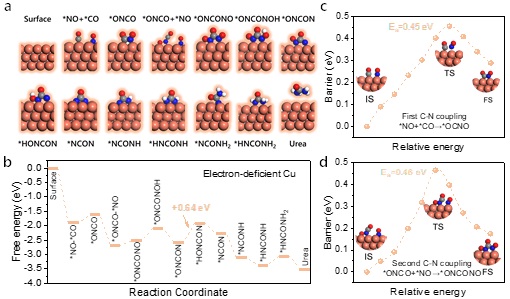

密度泛函理论计算--研究尿素合成中缺电子机制

通过调控活性位金属-载体之间的强相互作用,可以优化催化剂电子结构从提高催化性能,然而如何平衡碳氮偶联电催化剂的电子相互作用与导电性是常见的设计难题。本工作通过精准调控催化剂的电子结构,成功构筑了缺电子铜位点,显著提升了硝酸根(NO3-)与二氧化碳(CO2)的C-N偶联反应活性,实现了高效且持久的尿素合成。利用原位光谱分析和理论计算,揭示了缺电子铜位点在含氧物种的吸附和C-N偶联反应中的关键作用。研究强调,在C-N偶联反应体系中,相较于单纯提升催化剂的导电性,对催化位点电子性质的优化显得更为关键,即便在牺牲部分电导率的情况下,也应优先考虑电子结构的调控,为合理设计用于电催化C-N偶联尿素合成的催化剂提供了新思路。本成果以题为“Electron Deficiency is More Important than Conductivity in C−N Coupling for Electrocatalytic Urea Synthesis”发表在化学领域国际顶级期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》上,材料学院陈大伟副教授为共同通讯作者。

以上研究得到了国家自然科学基金、全国博士后面上基金和山东省自然科学基金的资助。